Центр

морского

права

Специализированный центр по обучению:

- судоводителей маломерных судов (ГИМС),

- яхтенных капитанов (IYT),

- командного и рядового состава (КиМ)

- юристов (повышение квалификации по морскому праву)

Мы с историей

Мы работаем в образовательной сфере более 22 лет. Стабильность играет далеко не последнюю роль, когда оценивается деятельность учебного заведения.

По организационно-правовой форме мы являемся образовательной некоммерческой организацией. Обучение для нас всегда было, есть и будет основным видом деятельности. Таким образом, наша специализация даёт нам возможность профессионального подхода к обучению...

По организационно-правовой форме мы являемся образовательной некоммерческой организацией. Обучение для нас всегда было, есть и будет основным видом деятельности. Таким образом, наша специализация даёт нам возможность профессионального подхода к обучению...

Наши курсы

Что говорят о нас

В соцсетях

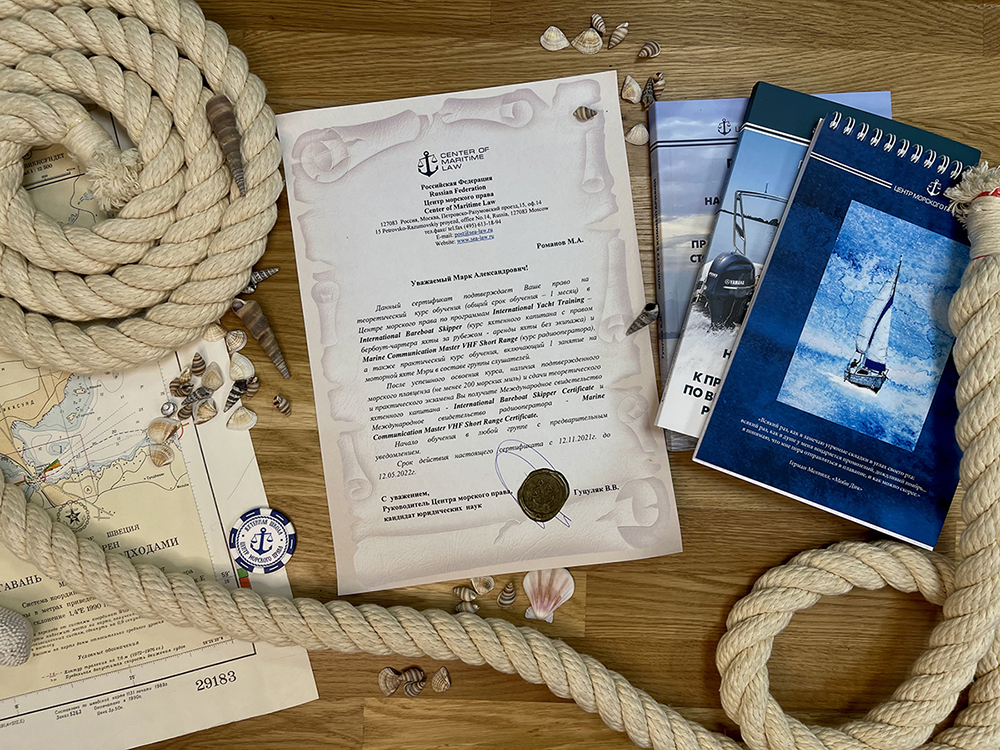

Наша

литература

Мы издаем собственные учебники и учебные пособия, которые входят в стоимость курса

Москва

Москва  Санкт-Петербург

Санкт-Петербург